私たちは日々、何らかの価値観や感性を「自分らしさ」として抱えています。

しかし、もしその価値観が他者からの批判や異論に直面したとき、反射的に強く守ろうとするなら、立ち止まって考えてみる必要があります。

1. 反発しないと守れない価値観は、本当に自分のものか

それは本当に、自分の内側から育ったものでしょうか。あるいは、家族や教育、社会的規範といった外部から与えられ、無意識のうちに「自分のもの」だと信じ込んでいるだけかもしれません。

心理学的には、このような強い防衛反応は認知的不協和(cognitive dissonance)によって説明されます。

自分が信じる価値観と異なる意見や事実に触れると、不快感を覚え、それを回避するために過剰にその価値観を守ろうとするのです。

2. 「知らない」のではなく、「知らなかった」という事実

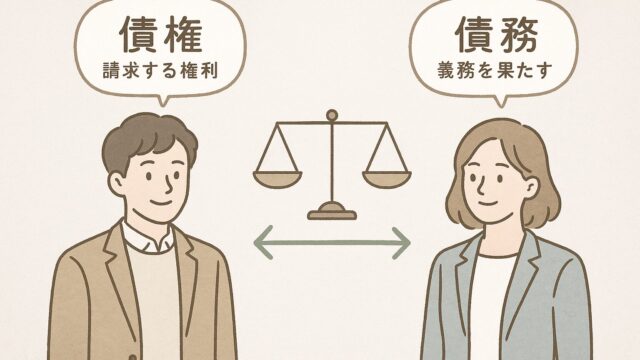

価値観の衝突は、しばしば「相手が無知だから」「配慮が足りないから」と説明されます。しかし、冷静に見れば、相手は単にその情報を本当に知らなかったり、その配慮を必要だと考えていなかったというだけのことも多いのです。

これは知識の呪い(curse of knowledge)という心理現象にも関連します。

自分が当たり前のように知っていることを、他人も知っているだろうと無意識に前提してしまう。そのため、相手がそれを知らないと「理解が足りない」「無神経だ」と感じやすくなります。

3. 異なる世界を生きる人とは、完全には分かり合えない

自分の境遇や経験から見れば正当化できる批判も、全く異なる文化・価値体系で生きてきた人にとっては通じないことがあります。

社会心理学の社会的アイデンティティ理論では、人は自分の属する集団(in-group)を基準に価値観や規範を形成するとされます。

つまり、出発点が異なる人同士が完全に分かり合うのは構造的に難しいのです。

4. 価値観の点検と境界線の引き方

この現実を踏まえると、私たちにできるのは以下の二つです。

- 価値観の由来を点検する — その価値観は自分で選んだものか、それとも外部から受け取っただけのものかを意識的に見極める。

- 相互理解の限界を受け入れる — 「わかり合えない」ことを不完全さではなく、世界の多様性として認める。

これにより、必要以上に価値観を防衛しなくても、自分の立ち位置を保ちながら他者との関係を築けるようになります。

まとめ

反発して守らなければならない価値観は、本当は自分の内面から自然に生まれたものではないかもしれません。そして、異なる価値観を持つ人とは、そもそも完全に分かり合えないのが自然です。

この二つを理解することは、不要な衝突を避け、より開かれた対話や共存の姿勢につながります。

コメント