「口約束だけで契約って成立するの?」──これは多くの人が一度は疑問に思うテーマです。

結論から言えば、契約書がなくても契約は成立します。

しかし、契約書を作らないことで思わぬトラブルに発展する可能性もあります。この記事では、その理由とリスク、そして契約書を作るべきケースについて詳しく解説します。

契約成立の条件

日本の民法では、後に述べる例外を除き、契約は「申込み」と「承諾」によって成立します(民法第522条)。これは口頭でもメールでも成り立ちます。

- 申込み:Aさんが「この商品を1万円で売ります」と伝える

- 承諾:Bさんが「買います」と返答する

この時点で契約は成立しており、契約書がなくても法的拘束力が生じます。

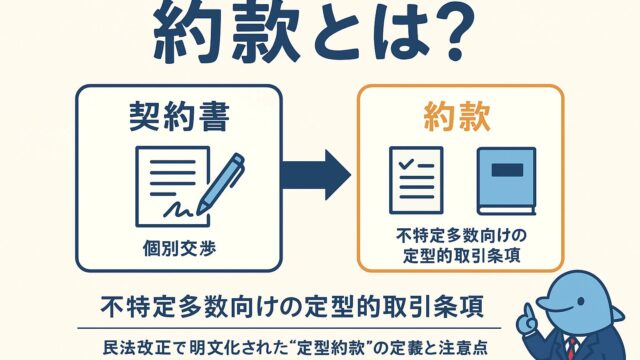

契約書が不要な理由

法律上、契約書は成立の必須条件ではないからです。契約書は「証拠」としての役割を果たすものであり、契約の有無を記録・確認するために作られます。

例:コンビニで商品を買うとき、わざわざ契約書は作りませんが、売買契約は成立しています。

契約書がないと困るケース

契約書がなくても契約は成立しますが、次のような場合は大きなリスクがあります。

- 金額が高額な契約(例:不動産売買、工事請負)

- 内容が複雑で条件が多い契約

- 将来トラブルになる可能性が高い契約

口頭やメールだけだと、後から「そんなことは言っていない」と主張されても、証拠がなく立証が困難になります。

契約書のメリット

- 証拠として使える:契約内容を文書化することで、法廷でも有力な証拠になる

- 条件の明確化:誤解や認識のズレを防げる

- 防止効果:契約書を交わすことで、不正や契約違反の抑止になる

契約書が必須の契約もある

一部の契約は書面がないと効力を持たない、または特別な形式が必要なものがあります。

- 保証契約(民法第446条)…原則書面でなければ無効

- 不動産の売買契約(民法609条の2)…原則書面でなければ無効

- 定期建物賃貸借契約…書面による契約と説明義務が必要

- 訪問販売などのクーリングオフ制度対象契約

まとめ

- 契約は申込みと承諾で成立し、契約書は必須ではない

- 契約書は「証拠」として重要な役割を持つ

- 高額・複雑・リスクの高い契約では必ず契約書を作るべき

- 法律で契約書が義務付けられている場合もある

「契約書がなくても契約は成立する」という事実は覚えておくべきですが、それ以上に「契約書がないリスク」を理解して、必要な場面では必ず文書化することが重要です。

(本記事は2025年8月時点の法令をもとに執筆しています。法改正や判例の変化により内容が変更される可能性があります。)

コメント