導入:

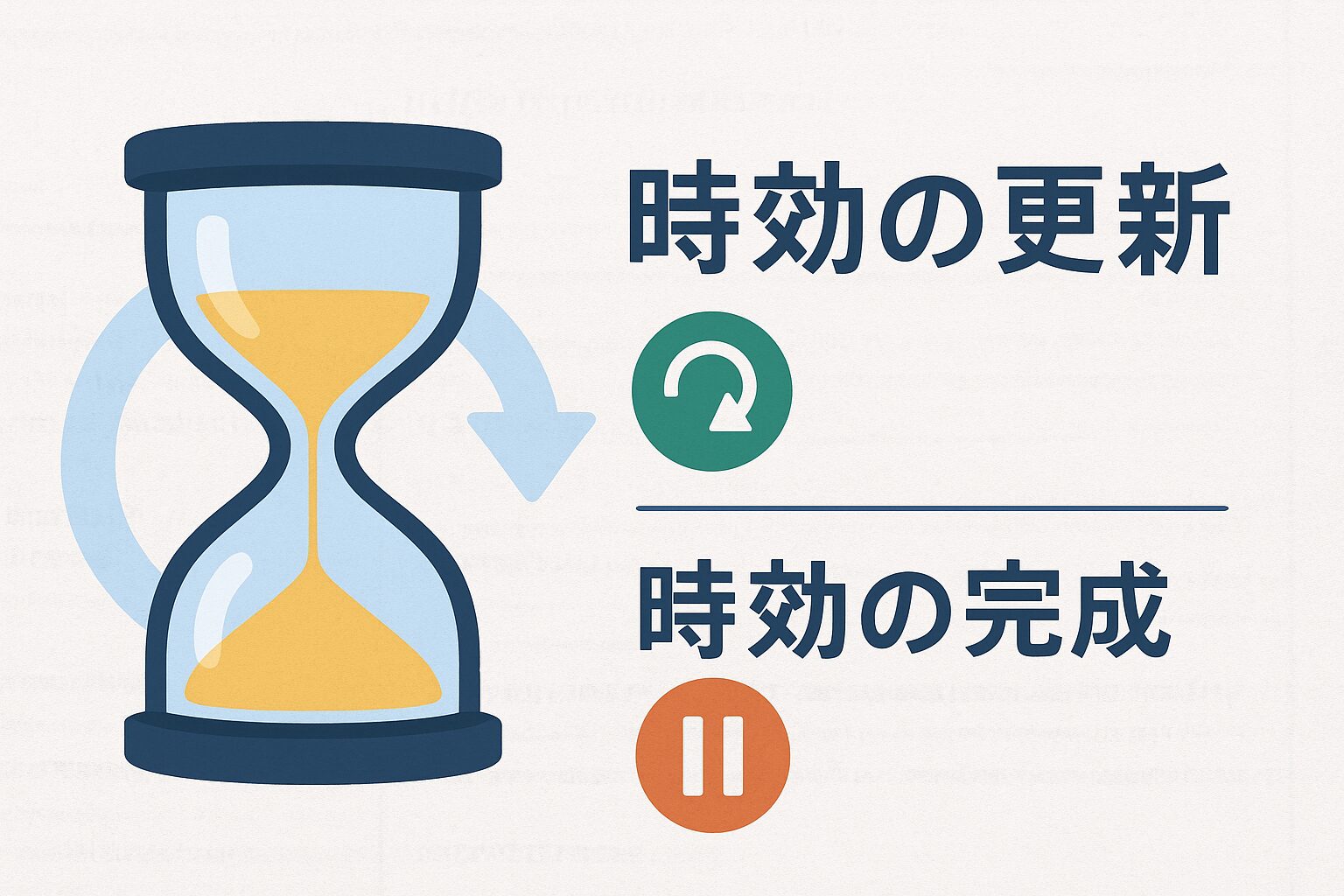

「時効」と聞くと「一定期間が経てば権利が消える」と漠然と理解されがちですが、時効には手続や事情によって効果が変わる仕組みがあります。

本記事では特に混同されやすい『時効の更新(時効の中断・更新)』と『時効の完成猶予』の違いを、図と具体例でわかりやすく整理します。

1. まずは用語の整理:時効の基本

時効には主に「消滅時効」(権利行使ができなくなる)と「取得時効」(取得する)があります。ここでは一般的に問題になる「消滅時効」を前提に話を進めます。

2. 時効の更新とは(概要)

時効の更新は、一定の行為(請求や差押えなど)によって、時効期間の進行がいったんリセットされる仕組みを指します。実務上は「時効の中断」と表現されることもありますが、要は新たに時効期間が始まるイメージです。

代表的な更新(中断)事由

- 債権者からの請求(支払請求・内容証明など)

- 差押え・仮差押えなどの強制執行手続

- 当事者間での承認(債務の一部支払など)

ポイント:更新が発生した場合、既に経過した期間は原則リセットされ、改めて時効期間がカウントされます(ただし例外あり)。

3. 時効の完成猶予とは(概要)

完成猶予は、時効の進行そのものを一時的に停止(猶予)する制度です。つまり時効期間の「完成」を遅らせる」もので、一定の事情がある間は時効が進行しない扱いになります。

代表的な完成猶予の例

- 被保全債権者が一定の手続きを行っている間(例:相手方が破産手続に入っている間等)

- 被相続人の債務者が未成年や精神障害である場合の保護的措置

ポイント:完成猶予中は時効期間のカウントが止まりますが、猶予事由が終了すれば再び時効の進行が始まります(進行した期間は合算される場合があります)。

4. 両者の違いを簡単にまとめる(対比)

| 項目 | 時効の更新 | 時効の完成猶予 |

|---|---|---|

| 効果 | 既経過期間がリセット(新たにカウント開始) | 時効の進行を一時停止(再開時に合算) |

| 代表的事由 | 請求・差押え・承認 | 法律上の保護(破産・未成年など) |

| 実務での注意点 | 証拠(請求書・内容証明・執行記録)の保存が重要 | 猶予事由の開始・終了時期を正確に把握する必要 |

5. 具体例で確認(短いケーススタディ)

例1:債権者が内容証明で請求した場合(更新)

債権者Aが債務者Bへ内容証明で支払請求を送付した→この行為により時効の更新(中断)が認められ、新たに時効期間が始まる可能性があります。実務上は内容証明の控えを保存しましょう。

例2:債務者が破産している期間(完成猶予)

債務者Cが破産手続に入っている間、債権の消滅時効の完成が猶予される場合があります。破産手続終了後、猶予期間終了として時効の計算を再開します。

6. 実務で押さえるべきチェックリスト

- 請求・差押え・承認などの行為は必ず証拠(書面・発送控え)を残す。

- 猶予事由が関係する場合は、開始日と終了日を正確に記録する。

- 争いになりそうなときは早めに法的相談(弁護士)を検討する。

まとめ

「時効の更新」は請求や差押えなどの行為で時効のカウントが事実上リセットされる仕組み、「完成猶予」は一定事情で時効の進行自体が一時止まる仕組みです。

どちらも時効計算に与える影響が大きいため、証拠保全と正確な日付管理が重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 猶予が終わったら時効はどう計算されますか?

A. 猶予期間終了後はその時点から再び時効の進行が始まり、これまで進行していた期間と合算する場合があります。具体的な計算は状況により異なります。

参考:民法関係の改正や判例により運用が変わることがあります。重要な紛争・請求の場合は専門家に相談してください。

コメント