──慢心は“実力”ではなく“自己設定”から生まれる

はじめに

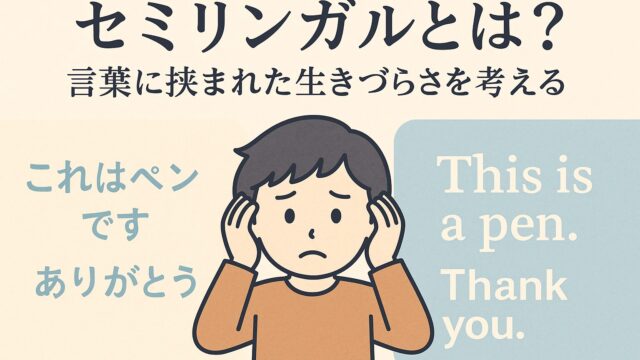

漢字でも、英単語でも、専門知識でも――

「もうこれで十分」と思った瞬間から、学びの在り方は変わります。

どこかで“終点”を設定してしまうと、そのあとに出会う未知の情報は、自分を脅かすものになってしまう。

驚き、恥じ、そして「こんなはずではなかった」と、穴を埋めるように知識を追いかけることになる。

これは、知識が足りないからではありません。

「足りないと思わなくなった」から、心が乱れるのです。

必要十分の漢字を覚えたはずなのに

日常でふと出会う、読み方の分からない漢字。

かつてなら「知らなかった」で済んだはずなのに、

「もう十分知っている」と自負していた後では、なぜか居心地が悪くなる。

驚き、恥ずかしさ、不安……

自分が思っていた“完成状態”が、たやすく崩れてしまうからです。

慢心は「できるようになったから」ではない

私たちはつい、こう考えがちです。

「ある程度できるようになった」=「慢心が生まれる」

けれど実際には、慢心の原因は“習得度”そのものではありません。

慢心は、自分自身が引いた「ここまででいい」というゴール設定によって生まれます。

つまり──

「終わった」と思った瞬間に、学びが止まるのです。

知識の穴に出会ったとき、人は2つに分かれる

学びの途中で新しい知識に出会ったとき、人は次のどちらかに分かれます。

- 「えっ、知らなかった!もっと知りたい」と、前向きに学び直す人

- 「今さらこんなこと知らなかったなんて…」と、恥じて目をそらす人

この違いを生むのは、ゴール設定の有無です。

学びを「終わりのあるもの」と思えば、未知との出会いはストレスになります。

逆に「学びに終わりはない」と思えば、未知との出会いは喜びになります。

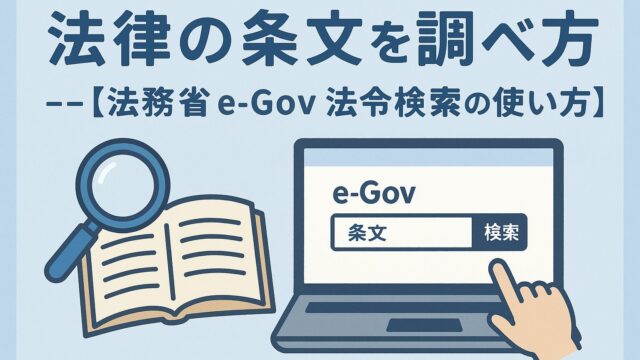

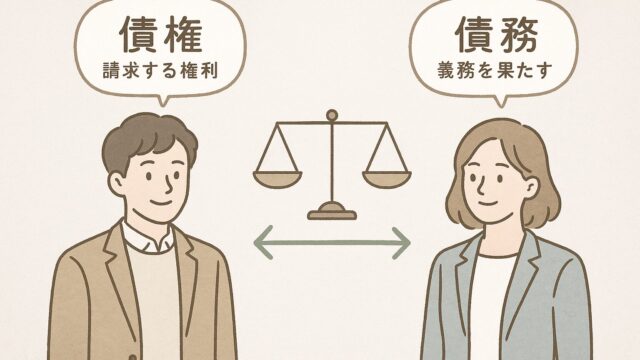

専門分野でも、同じことが起きている

これは漢字や一般教養だけの話ではありません。

たとえば──

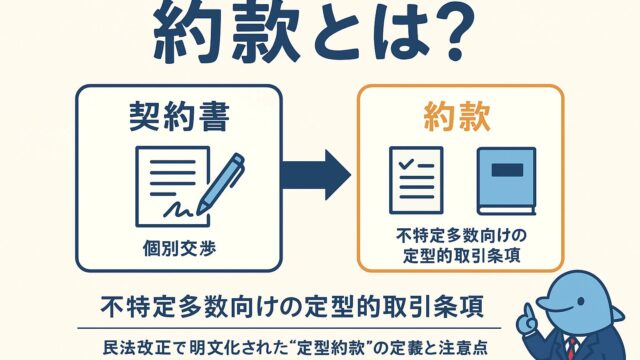

- 法律の専門家が、自分の専門外の条文を知らずに戸惑う

- エンジニアが、次世代の技術に触れておらず不安になる

これも、どこかで「もうこの分野ではやっていける」と思った油断の裏返しです。

自分で決めた「終点」が、学びの感度を鈍らせてしまうのです。

結論:「学びの終わり」は心の中にしかない

自分で「もう大丈夫」と思った瞬間から、学びは止まる。

だがその「大丈夫」は、どこまでも主観的で、あてにならない。

慢心とは、実力が十分になったからではなく、

「これ以上やらなくていい」と決めてしまった心の態度から生まれます。

だからこそ、ゴールは常に動的であるべきです。

「ここまで来た」ではなく、

「まだこれがあるかもしれない」

という視点を持ち続けましょう。

そうすれば、未知の知識に出会ったとき、恥ではなく感謝が生まれます。

あとがき

この文章は、ある人のひとことから着想を得て書きました。

漢字一つであっても、人生の深層に気づきをくれることがあります。

自分にとっての「もう十分」は、本当に十分なのか。

そう問い直す時間もまた、学びなのだと思います。

コメント