Linuxの学習を通して感じた「表層」と「仕組み」

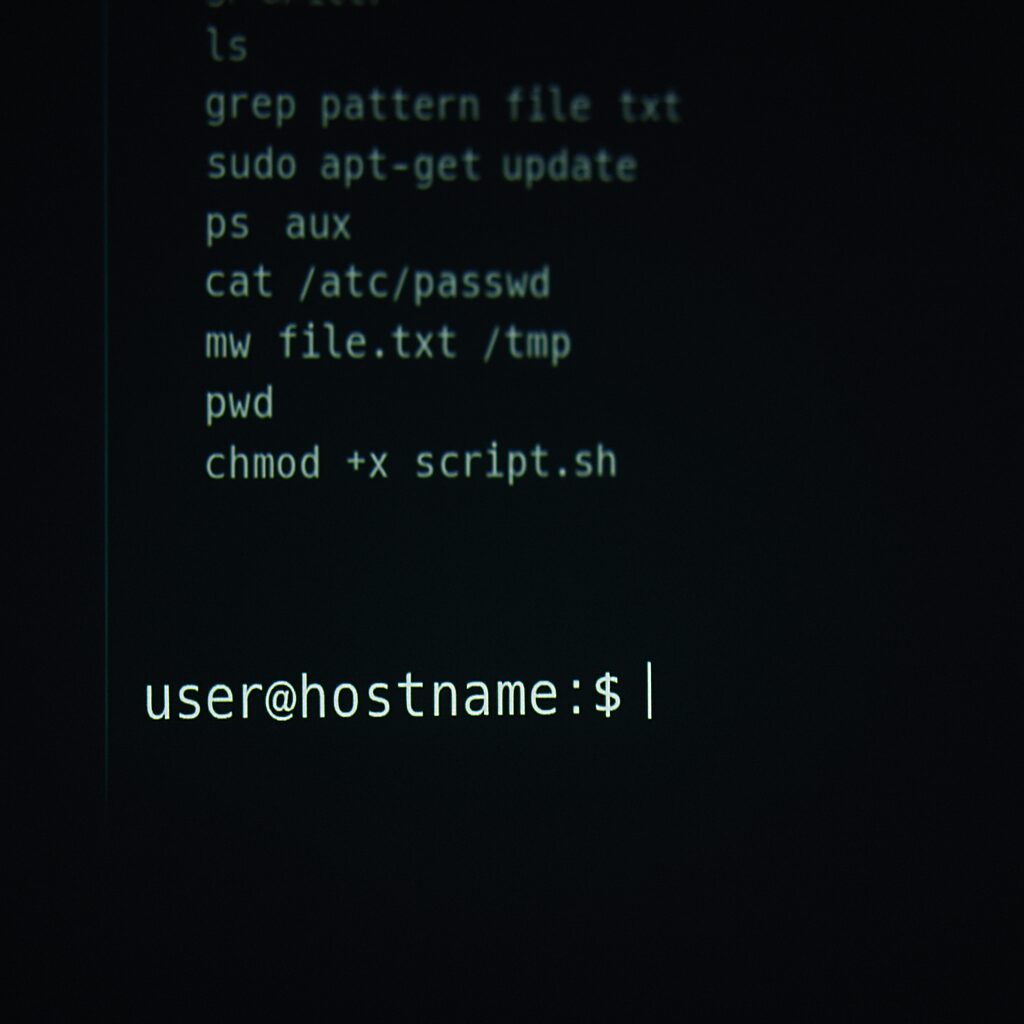

LPICの勉強を進めています。

Linuxの基本的なコマンドを一つひとつ覚えていく作業は、最初こそ取っつきづらかったものの、ある程度慣れてくると、ある種の手応えのようなものを感じられるようになってきました。

けれど、あるときふと、少し不思議な感覚がよぎりました。

システムの中にいるはずなのに

私はこれまで、コマンドラインインターフェース(CLI)や、それを動かしているOSは、「コンピュータの中枢」にあたる無骨で本質的な部分だと思っていました。

その中でもLinuxは、根幹に近い場所で動作している、いわばシステムそのものだというイメージがありました。

ところが、実際に手を動かしてみると、自分がしているのは「そのLinuxというシステムの上で決められた操作を実行している」だけに過ぎないのだと気づきました。

コマンドを入力すると、想定された結果が返ってきます。けれど、「なぜそうなるのか」という仕組みの本当のところまでは、まだ見えていません。どのようにカーネルが動いているのか、どうやって処理が進んでいるのかといった裏側には、今の私の知識ではまだたどり着けていないと感じました。

道具としてのコマンド、言語としてのシステム

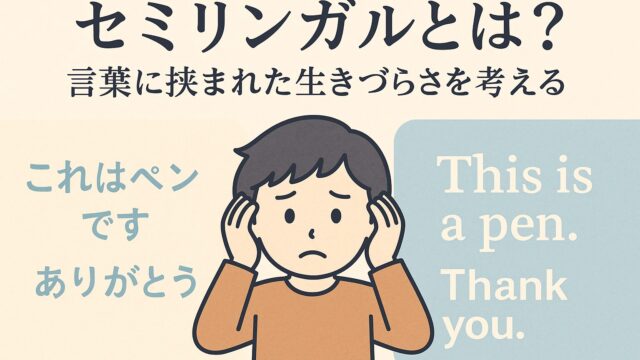

この感覚は、ちょうど外国語を道具として覚えていく過程にも似ているかもしれません。

たとえば英語を、深い文法理解なしに日常会話として使い始めるときのような。あるいは、決まり文句を頼りに話しているけれど、その文がどのように組み立てられているのかまではまだ分かっていないような、そんな状態です。

次のステップに向けて

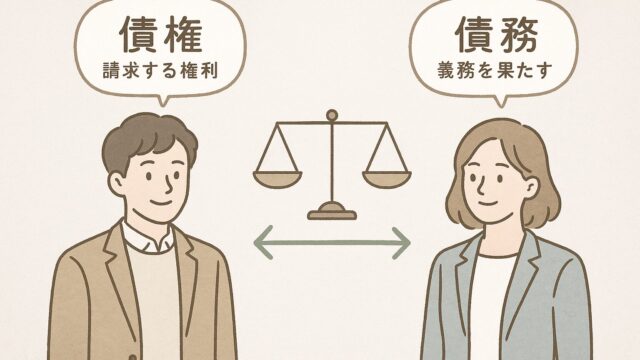

Linuxを学ぶということは、コマンドの暗記や操作方法の理解だけではなく、「なぜそうなるのか」「どうやって動いているのか」という部分に踏み込んでいく作業でもあります。

今はまだその手前にいるとしても、その構造や思想に少しずつ近づいていくことが、今後の大きな目標になるのだろうと感じています。

コメント